分享到:

6月28日,第四期“新物种”野外科考研修营在新疆启航。在壮丽的新疆画卷中,哈密以其独特的地质奇观与深厚的古生物遗存,再次成为“新物种”研修营的重要科考驿站。继前次成功探索后,研修营二度深入这片充满科学密码的土地,聚焦“未来之问”,在哈密展开了一场融汇科学考察、科普教育与前沿思考的深度科考之旅。

再赴哈密多个产学研项目落地试点

作为“新物种”首个野外科考与科学传播研修基地所在地,此次哈密科考推动了新华网“幸福实验室”项目在大海道的落地试点规划,标志着“新物种”在哈密探索科教融合、创新教育模式的实践进入新阶段。

本期科考营汇聚了科学家、艺术家、教育家、传媒人以及选拔自全国的大学生和中学生,同时首次邀请科幻作家加盟。华人科幻作家协会副会长、著名科幻作家江波,北京大学哲学系教授、博物学家刘华杰,日本工程院外籍院士、东南大学首席教授张峻屹,北京邮电大学人机交互实验室主任、教授刘伟,中国人民大学新闻学院教授栾轶玫、北京林业大学教授张宇清等重量级专家参与。故宫首席文物摄影师、徒步穿越塔克拉玛干“死亡之海”的传奇探险家宗同昌的加入,更为科考增添了探险精神的维度。后人类艺术家、苇草智酷联合发起人岳路平创新性地组织本地学生与全国各地学生结对,以“八大行星”为引,共同开启对“未来之问”的探索。同时,经过反复论证和实地勘测的“新物种PARK”项目也进入实质规划阶段,预示着更宏大的科教融合蓝图。

AI时代 解析史前生命科学探索路径

哈密翼龙博物馆珍藏着哈密大地的时空记忆,尤其是哈密别具特色的翼龙化石及各类古生物遗存。在中科院古脊椎动物与古人类研究所研究员、巴西科学院通讯院士汪筱林带领下,营员们系统考察了馆藏陈列,从白垩纪的翼龙群落、侏罗纪的森林印记,到哈密雅丹地貌形成的地质证据,激发了“未来之问”的灵感源泉——史前生物如何适应剧变?它们的兴衰对今日人类有何启示?

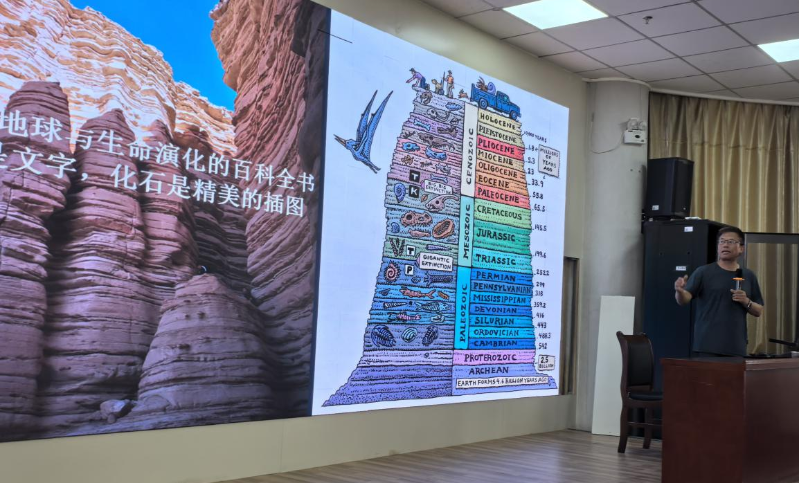

翼龙博物馆馆前,汪筱林教授讲解化石聚合体《翼之巢》

科考首日汪筱林教授作了关于生命科学的主题报告,吸引了众多听众。哈密的雅丹地貌、古湖泊沉积、翼龙化石遗址等独特地质与古生物资源,与火星表面的地貌特征、亿万年地球生命演化和环境变迁等相继被揭开面纱,科学家们开展古生物化石修复与保护工作的艰辛历程也一一呈现,科学研究背后的严谨与坚持令人印象深刻。报告不仅揭示了科学探索的路径与方法,更引导营员思考地球生态系统的脆弱与韧性。

汪筱林教授做主题报告

哈密市科学技术协会书记苏慧灵高度评价了“新物种”野外科考研修营对哈密科技、科普事业发展及青少年科学素养提升的积极贡献。自去年首届“新物种”科考营举办以来,中国科技新闻学会和新华网多次举办科普、科幻进校园活动,并举办“蓝星球”科幻征文等活动,有力推动当地中小学科学传播活动。苏慧灵表示,哈密市科协将全力支持“新物种”基地建设及“幸福实验室”、“新物种PARK”等多个创新项目的落地发展,将哈密的科学资源转化为推动地方创新发展、提升全民科学素质的强大动力。

“地层是地球与生命演化的百科全书,岩石是文字,化石是精美的插图”,汪筱林带领“新物种”科考队深入翼龙大峡谷雅丹地貌群,解读着地球与生命演化的奥秘

在新疆哈密大海道翼龙大峡谷,经上亿年的沉淀,大自然雕琢出雄浑壮阔的雅丹地貌。

知行合一在“没有围墙的实验室”中践行科学探索

在哈密期间,秉持“没有围墙的实验室”的跨界、混龄学习理念,以新疆哈密翼龙化石遗址与大海道雅丹地貌科学考察为时空场景,新华网融媒体未来研究院组织并与各界专家沟通进行全程课程设计。科考期间深入雅丹地貌核心区,穿越戈壁无人区,顺利完成了史前生物灭绝与环境气候变化关系考察、环境样本采集、生物多样性环境勘察等多项任务。哈密站的“未来之问”主题科考,既是对哈密丰富科学资源的深度挖掘,也是对跨学科教育、创新科学传播模式的生动实践。

新物种野外科考营员导师在旷野开展智能情绪感知实验。

据了解,此次科考将汇聚多学科专家、艺术家和传媒人,规划哈密的“新物种PARK”。在后人类艺术家导师、苇草智酷联合发起人岳路平等指导下,营员们将以七大行星为创意起点开展创作,并于结营时进行评选。优秀作品将选送联合国与国际电信联盟在日内瓦举办的“AI向善”大会可持续发展展映中。

据悉,科考营30号后还将继续奔赴和田、乌鲁木齐等地,在更广阔的天地间追寻“未来之问”的答案。

(来源:新华网)

|