分享到:

中国科技新闻学会工程传播专委会成立会暨“工程传播助力科技强国建设”论坛于2024年11月24日下午在国家科技传播中心成功召开。

本次论坛由中国科技新闻学会工程传播专委会主办,中国科学院大学人文学院、南开大学新闻与传播学院、《工程研究——跨学科视野中的工程》编辑部承办。来自中国三峡集团、国家开发投资集团、中国交通建设集团、国务院发展研究中心、澜湄水资源合作中心、中国科学院大学、中国科学技术大学、南开大学、中国传媒大学、北京理工大学、首都师范大学、华东政法大学、东北师范大学、宁波大学、中国科学院空间应用中心、中国科学技术发展战略研究院、中国科学院计算机网络信息中心、中国计量科学研究院、中国科学院自然科学史所、中国科普研究所、经济日报、中国科学报社、中国电力报、三峡出版传媒等媒体、高校、科研机构、企业的50余位专家学者参加会议。

集体合影

中国科技新闻学会工程传播专委会成立会由中国科学院大学王大洲教授主持。中国科技新闻学会副理事长、秘书长孟令耘宣布工程传播专委会成立。他指出,工程传播是一项开创性的事业,是新闻传播和工程研究交融的新领域、是科技新闻传播的新平台。希望专委会依托中国科技新闻学会的强大学术资源、媒体资源和广泛影响力,在工程传播的理论与实践探索中,积极开展工程传播的研究和实践,推动工程传播学科的建立和完善,依托工程、围绕工程、服务工程、超越工程,为工程发声、为行业发展助力、为公众福祉负责,不断提升大国工程和国之重器的公众认知和工程形象建构。

专委会主任杨骏介绍了专委会筹备情况,宣布了专委会顾问、副主任、秘书长、副秘书长名单。中国科学院大学李伯聪教授、张增一教授任顾问,中国科学院大学王大洲教授、中国科学报社编委会主任刘峰松研究员、中国科学技术大学褚建勋教授、中国传媒大学李继东教授、国务院发展研究中心王亦楠研究员、中国科学院大学王楠教授、北京航空航天大学于金龙副教授任副主任,中国科学院大学王聪副教授任秘书长,中国科学院自然科学史研究所张志会研究员、南开大学新闻传播学院周培源博士任副秘书长。杨骏认为,承担大国工程、国之重器建设运营的中央企业在多年的新闻传播实践中积累了丰富的经验、形成了大量的成功案例,信息时代、工程时代、风险社会的到来,也对工程传播提出了许多新的挑战,工程传播的理论建构、实践运作还有许多新的课题值得探索。

专委会的顾问、副主任、秘书长、副秘书长和部分委员分别发言。大家一致认为,专委会的成立恰逢其时,当今世界已全面进入工程时代,如何通过工程传播赋能工程活动,促进社会公众对重大工程活动的认知认同,推动工程科技造福人类、创造未来,已成为工程研究和传播学的重要时代命题。大家将共同努力推进专委会的工作,以期对中国科技新闻事业做出独特贡献。

“工程传播助力科技强国建设”论坛,包括开幕式和两个单元大会报告。张增一教授在开幕式致辞中表示,本次论坛汇集了央企、高校、媒体和相关工程管理研究部门的专家学者,资源强大、研究深入、成果颇丰。

第一单元报告由中国科学报社编委会主任刘峰松研究员主持。

李伯聪教授的主旨报告题目是“工程与工程传播”。他指出,“工程传播”是传播学理论研究的新对象,是传播实践的新领域。工程传播之所以需要和能够“自立门户”,其直接的理论基础就是科学技术工程三元论。从理论方面和实践方面看,有多个迫在眉睫的重要问题亟待研究。

李伯聪教授作主旨报告

中交集团品牌文化部执行部长查长苗的报告题目“港珠澳大桥的传播与基建狂魔的诞生”。他以中交集团港珠澳大桥的传播实践为切入点,深入探讨重大工程项目如何通过实施科学的传播策略来提升国家形象,从而为塑造可信、可爱、可敬的中国形象作出更大贡献。

查长苗部长作报告

国开投集团党群部副主任、新闻发言人孔德亮的报告题目是“深地“追光”——世界最大、最深中国锦屏地下实验室建设的传播与认知”。他简述了中国锦屏地下实验室的建设过程,并介绍了该工程项目进行工程传播的若干措施。一是创新“1+N”宣传体系,凝聚多维度传播合力。二是聚焦两个“重点”,展现“国之大者”。三是强化三大“属性”,夯实实验室形象。并对于该项目工程传播实践的启示进行总结。

孔德亮副主任作报告

中国三峡集团三峡工程博物馆高飞馆长的报告题目是“三峡工程博物馆——三峡工程公众认知的新平台”。他探讨了在数字化与智能化的大潮中,三峡工程博物馆通过展览陈列、教育推广、官方网站构建以及馆际互动等多种方式,在科技知识传播方面发挥的积极作用,打造了公众认知三峡工程和中国水电的新平台,同时也对博物馆未来在科技传播领域的持续发展进行了展望。

高飞馆长作报告

中国计量科学研究院生物计量研究所王晶研究员的报告题目是“生物计量与生物制造:从传播的观点看”。她认为,21世纪生物产业被列为战略性新兴产业,而生物产业离不开生物数据。生物计量学是精准解读生物物质量值准确和单位统一的重要基石,逐渐成为研究生物体及其内在物质特性量值的精准测量科学,对生物产业、生命健康和粮食安全等领域至关重要。生物计量科学的发展和普及对于提升产品质量、保障健康安全以及助力中国式现代化发展具有重要意义。

王晶研究员作报告

第二单元报告由国务院发展研究中心王亦楠研究员主持。

中国传媒大学李继东教授的报告题目是“传播研究的新趋势”。他紧扣传播领域如何回应新质生产力这一时代命题,在分析信息网络、国际局势、风险社会等多重变局的基础上,着重分享了信息关系研究转向、学科专业再细分、理论与方法转型等新趋势。

李继东教授作报告

中国科学技术大学褚建勋教授的发言题目是“工程传播的政策效应:新质生产力视野下的合肥经验”。他基于新质生产力视野,介绍了合肥通过顶层设计、产业优化升级、人才资源汇聚等方面实现了经济速增长。通过合肥打造“科普之城”和实施深空探测等重大工程项目这一案例,展示了工程传播在促进科技创新和城市发展中的重要性。

褚建勋教授作报告

澜湄水资源合作中心高立洪高级编辑的报告题目是“澜沧江梯级水库作用国际传播实践与思考”。他介绍了澜沧江梯级水库国际传播的考量因素、澜沧江梯级水库国际传播的主要目标、澜沧江梯级水库的国际传播进展与效果、以及提升澜沧江梯级水库国际传播能力行动等四个方面的内容。

高立洪高级编辑作报告

中国科学院自然科学史研究所张志会研究员的报告题目是“阿波罗计划的工程传播及相关启示”。她分析了阿波罗登月中的话语权博弈、地缘政治和历史建构等因素对该工程的工程传播的影响,以期对全球大型航天工程的工程传播有所启示。

张志会研究员作报告

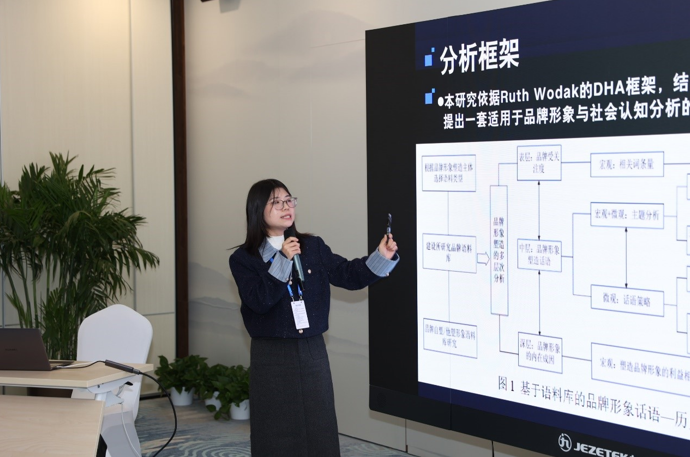

华东政法大学外语学院林立博士的报告题目是“工程传播视域下自动驾驶技术的品牌形象与社会认知——以‘萝卜快跑’(Apollo Go)为例”。她的报告依据Ruth Wodak的DHA 分析框架,结合语料库研究方法,提出一套适用于品牌形象的话语分析框架,并以“萝卜快跑”(Apollo Go) 的品牌形象为例,展示该框架的适用场景和分析步骤。

林立博士作报告

中国三峡集团原新闻发言人杨骏高级编辑的报告题目是“关于工程传播的10点粗浅认知”。他对工程传播的辩义与内涵、规律与特征、价值与作用、意义与前景等方面进行初步总结,形成了十个方面的判断:工程传播定义“工程时代”,工程传播是工程活动的组成部分,“工程意象”是工程传播的重要成果,“无争议不工程”是工程活动的重要特征,工程传播是一种“生态性的建构”,工程传播既遵从工程规律也遵从传播规律,工程传播既创造经济价值也创造社会财富,工程通过传播可以更好地实现自己,工程传播是工程共同体的共同责任,工程传播贯穿工程活动全生命周期。

专委会主任、高级编辑杨骏作报告

据悉,中国科技新闻学会工程传播专委会挂靠中国科学院大学人文学院,由南开大学新闻与传播学院、《工程研究——跨学科视野中的工程》共同协办。此次设立的中国科技新闻学会工程传播专委会,是继中国自然辩证法研究会工程哲学专委会、中国社会学会工业社会学专委会、中国科学技术史学会工程史专委会之后,对工程开展跨学科研究的又一新平台,是新闻传播理论探索和工程实践融合的新成果。

(文/史芳祎 图/雷海超)